作者:杨杨

《中国岩溶》2024年第5期发表张鹏、郭芳、姜光辉、刘凡和荆宝坤的论文《甑皮岩洞穴空气环境因子变化及其对遗址文化层的影响》,被2025年广东省高考地理科目试卷作为考题引起社会广泛关注。

该文论述了甑皮岩洞内空气环境因子变化对遗址文化层风化的影响。作者选择洞穴温度、湿度以及二氧化碳(CO2)等环境因子进行观测,结果发现洞内空气环境因子随季节呈现三个阶段的变化,冬季温湿度低,变幅大;夏季温湿度高,CO2在洞底累积。综合分析认为通风效应和洞穴形态等是影响洞穴空气环境变化的重要因素,为洞穴遗址更好地保护和利用提供了科学依据。

2025年广东省高考地理科目试卷将该论文中关于甑皮岩保护以及洞穴空气环境因子时空变化对文化层的影响设计了2个问题,引发了广大考生和公众对甑皮岩文化遗址的关注与热议。

试题图件及数据均来源于《中国岩溶》2024年第5期文章“甑皮岩洞穴空气环境因子变化及其对遗址文化层的影响”。(原文阅读链接:http://zgyr.karst.ac.cn/cn/article/doi/10.11932/karst20240502)

甑皮岩遗址是我国华南地区重要的新石器时代洞穴遗址,出土了人类完整的骨骼化石和古人类生活的食物和工具等文物,是认识距今12000至7000年之间华南地区人类活动的重要证据。自考古发掘以来,对甑皮岩遗址保护的研究就从未停止,合理开发、利用并保护洞穴遗址是传承和发扬遗址文化的重要前提。此次《中国岩溶》发表的论文相关内容被引入高考,不仅是学术研究与教育实践的有机结合,更是将洞穴遗址保护与开发的理念在社会上广泛传播。该文章作为2025年地理试题出现在广东省高考之中,说明我国地理学者面向服务、以需求为导向的科学精神,研究问题与社会关注高度匹配,同时也展现了《中国岩溶》期刊服务科学和社会的平台作用,促进了我国地理学科科研成果的传播。

从学术研究到高考命题再到社会关注的联动效应,凸显了前沿科研成果在文化社会发展以及教育启迪等方面的重要作用。未来,期待更多学术成果通过期刊获取广泛的传播与应用,为文化遗址的保护与开发提供更多的理论支持和实践指导,成为实现科技强国目标的重要力量。

试题及作者团队答案解析:

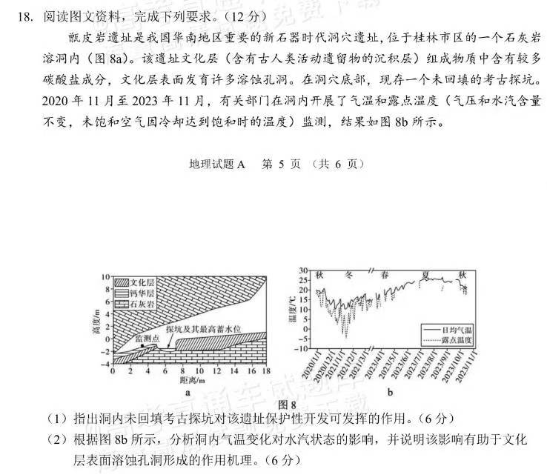

本题以桂林市区的一个新石器时代洞穴遗址分布示意图以及洞内气温和露点温度动态变化图为材料设置题目,问题涉及自然地理环境整体、岩溶地貌成因等知识点,考察学生调用地理知识和综合运用地理、化学等知识的能力。

(1)洞内保留未回填考古探坑,可以向外界直观、清晰地展示文化层的原始环境,有利于展示文化层考古成果;丰富洞穴遗址旅游体验;已经考古挖掘的主要是在文化层,可能还有遗迹存在,不回填有利于继续开展科研考察;回填的土壤不是原有洞穴内的土壤,若回填新土会对探坑及其周边环境产生一定的影响,所以文物保护部门决定不回填考古探坑。

(2)春夏气温上升,露点温度也上升,气温和露点温度基本重合,此种情况下湿度接近100%,水汽凝结;秋冬气温下降,露点温度下降,且气温与露点温度差最大,此种情况下,相对湿度变小,水汽蒸发。有助于文化层表面溶蚀孔洞形成的作用机理是:当湿度达到100%,产生凝结水,覆盖在文化层表面,吸收洞底高浓度二氧化碳,形成碳酸,溶蚀文化层,于是形成溶蚀坑洞。

作者团队工作照片:

从左至右为荆宝坤、王奇岗、张良发、刘凡、郭芳、姜光辉